- Главная

- Л.атлетика

- Тренировка

- 1984 год

- Подготовка бегунов на дистанцию 400 метров

Подготовка бегунов на дистанцию 400 метров

Дата: Ноябрь 1984

Сложность подготовки в беге на 400 м заключается в необходимости развития высокого уровня специальной работоспособности в различных зонах анаэробного энергообеспечения (алактатная, гликолитическая). Причем тренировка направлена прежде всего на улучшение физиологических функций при сохранении высокой точности движений в беге.

Высокий результат в беге на 400 м может быть показан при условии пробегания первой половины дистанции со скоростью 9,2—9,7 м/с и удержания ее на второй половине дистанции в пределах 8,2—8,7 м/с. Обеспечивается это значительным уровнем реализации перечисленных источников энергообеспечения: до 27—31 с — анаэробно-алактатными, а далее — гликолитическими.

Важное значение имеет специальная работоспособность бегуна в аэробно-анаэробной зоне, поскольку за 5—7 с до окончания бега сохранение скорости зависит от способности организма спортсмена подключать механизмы дыхательного фосфорилирования в условиях значительного накопления молочной кислоты в мышцах. Для совершенствования перечисленных механизмов энергообеспечения в тренировке решаются следующие задачи:

При планировании объема подготовки высококвалифицированных бегунов на 400 м отмечаются некоторые недостатки в наращивании этих тренировочных средств и их распределении в годовом цикле. Анализ годичного объема средств специальной направленности показал отсутствие закономерностей в динамике их прироста по отношению друг к другу, к спортивному результату и к его приросту. Тренеры нередко строят тренировочные программы с монотонным выполнением больших объемов работы, что редко приводит к росту спортивного результата.

Малоэффективно и простое увеличение объема того или иного вида специальной тренировочной нагрузки. Это может способствовать повышению специальной работоспособности в зоне аэробно-анаэробной, однако скорость и скоростная выносливость при этом не возрастают. Бегуны на 400 м, за исключением таких выдающихся спортсменов, как Я. Кра-тохвилова (ЧССР), М. Кох (ГДР), А. Хуанторена (Куба), X. Шмид (ФРГ), редко успешно выступают на смежных дистанциях. Тренировка в каждой из зон энергообеспечения достаточно специализирована, а высокий уровень развития какого-то одного качества — не путь к успеху в беге на 400 м.

Преимущество указанных методов построения тренировки состоит в простоте и высокой точности контроля за динамикой состояния бегуна в годичном цикле. Слабой же стороной является недостаточное отражение по этапам годичного цикла специальной соревновательной подготовленности. Тренеры не могут определить динамику спортивных результатов и величину их прироста.

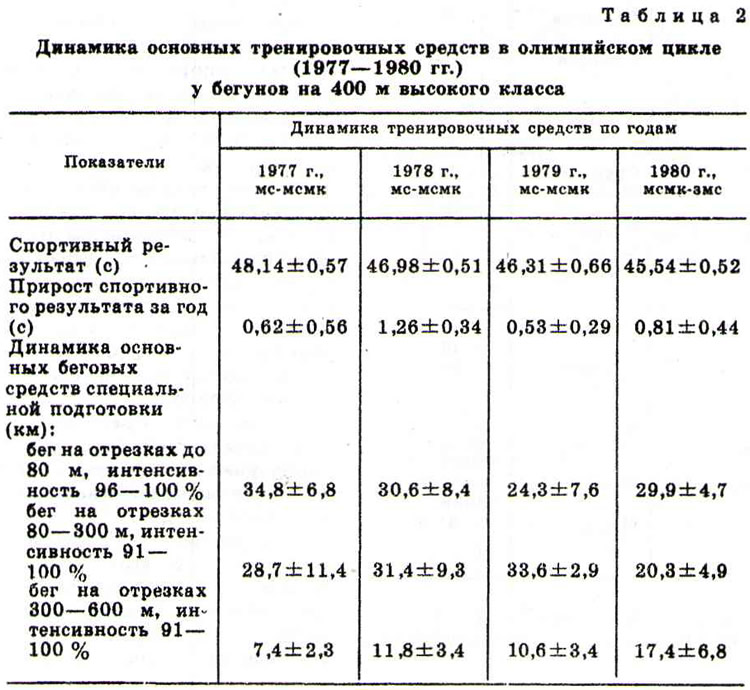

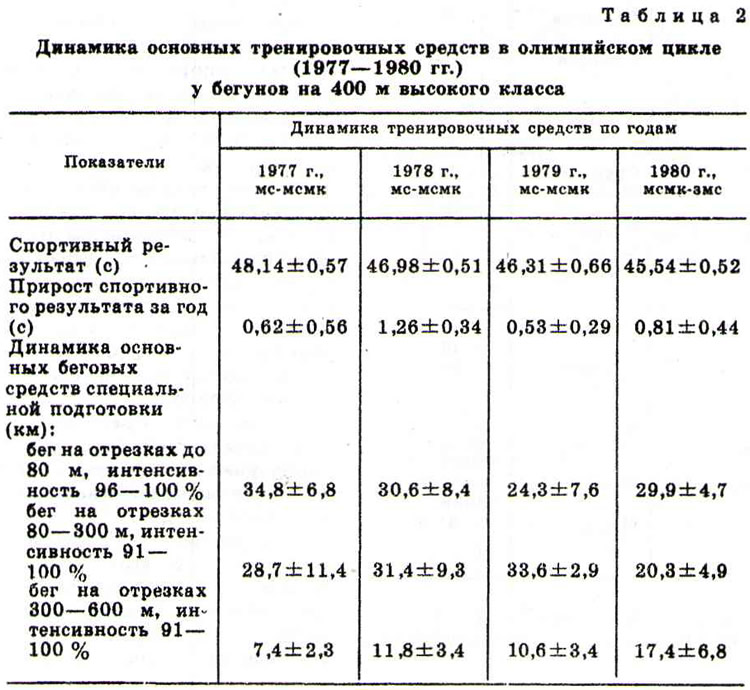

Используя итоги оценки тренировочной нагрузки у бегунов на 400 м в олимпийском цикле 1977—1980 гг., который был признан наиболее успешным, мы составили таблицы оптимальных объемов и примеры их распределения на отдельных этапах подготовки. В данной статье мы ограничимся рамками годового цикла.

Анализ данных табл. 2 показывает, что каждый вид нагрузки в отдельности не оказывает решающего воздействия на динамику спортивного результата даже при его значительном увеличении или уменьшении, что приводит к убеждению о существовании так называемых скрытых (парных или еще более крупных) взаимосвязей тренировочной нагрузки со спортивным результатом. Видимо, в процессе тренировки ряд тренеров интуитивно, на основании практического опыта оперируют такими парами нагрузок. Оценивая допустимую возможность варьирования отдельными видами нагрузки специальной направленности, мы определили влияние (величину, значимость) изменения каждого вида нагрузки специальной направленности на динамику спортивного результата и его прирост. В итоге был сделан вывод об отсутствии решающего воздействия отдельных видов нагрузки как на конечный результат, так и на его динамику.

В зависимости от исходного уровня подготовленности динамика спортивного результата в годичном цикле определяется различными видами тренировочной нагрузки и объемами ее выполнения. Основные компоненты нагрузки, обеспечивающие высокий уровень развития скоростных возможностей и скоростной выносливости, нередко перестают оказывать видимое влияние на спортивный результат в беге на 400 м. Вклад же каждого вида тренировочной нагрузки на прирост результата не достоверен и зависит от величины ее варьирования.

Таким образом, тренировка — это набор сугубо индивидуальных тренировочных программ средств специальной направленности. И кроме того, есть критические (предельные) значения роста отдельных видов тренировочной нагрузки, обеспечивающие особенности ее воздействия на состояние спортсмена и его результат. Именно к их поиску и обобщению должны быть направлены усилия тренеров и ученых.

Следовательно, для определения правильной тенденции изменения спортивного результата в зависимости от объема средств специальной направленности в макроцикле необходимо главным образом учитывать их правильное сочетание друг с другом (это можно назвать внутренней организацией тренировочного процесса) и тренировочный эффект их целенаправленного воздействия. При этом предпочтение в выборе парных сочетаний нагрузок отдается не максимальному влиянию одной какой-либо пары, а оптимальному сочетанию пар основных средств подготовки, не только оказывающих благоприятное влияние на прирост спортивного результата, но и позволяющих сделать его заранее ожидаемым, то есть программируемым. Применение дополнительных средств подготовки дает возможность спортсмену неоднократно достигать максимальных результатов.

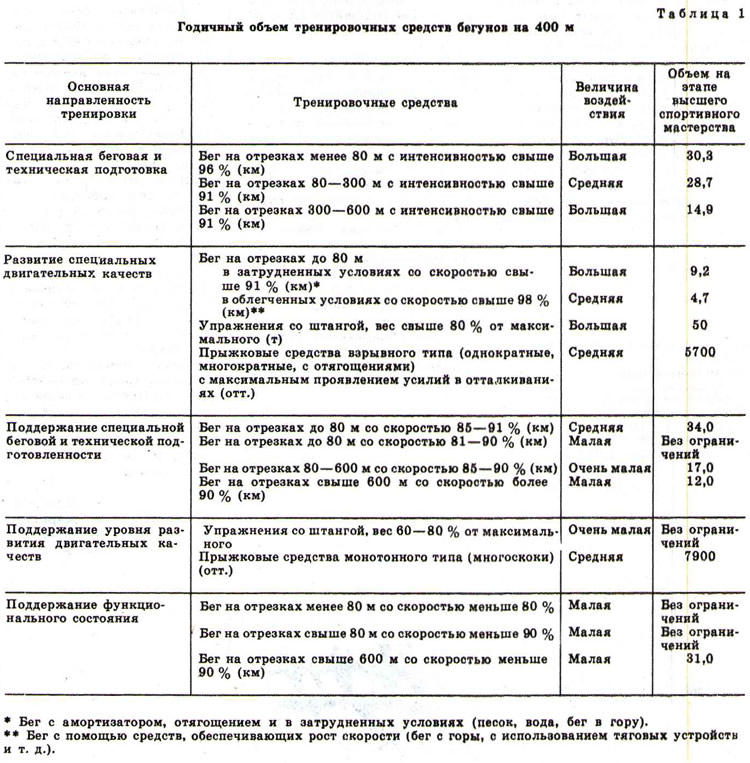

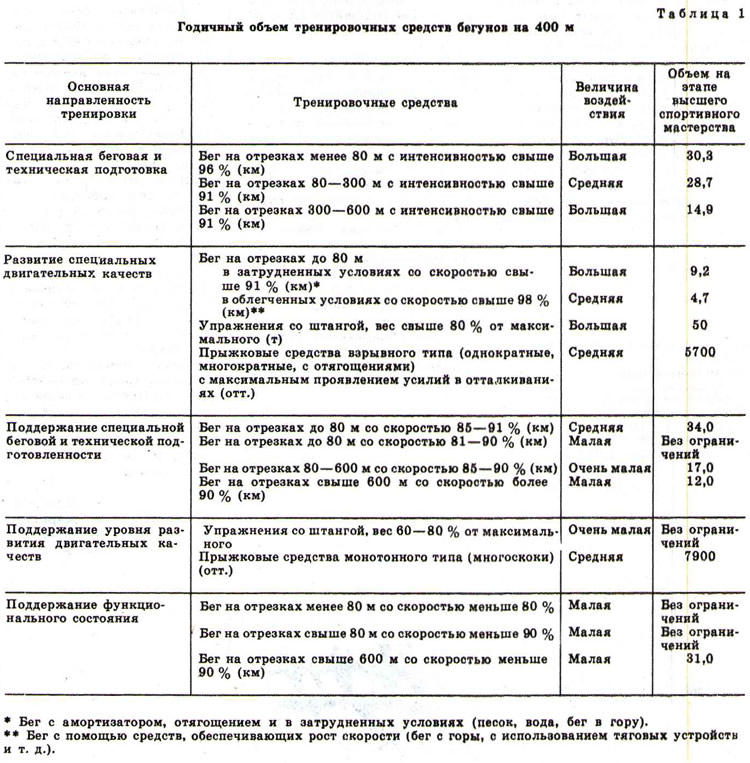

Прежде всего при планировании многолетней тренировки (олимпийский цикл у бегунов зысокого класса, имеющих результаты 44,60—46,60) нагрузка специальной направленности в сезоны наиболее ответственных стартов должна постоянно расти. Оптимальное сочетание годового объема средств специальной направленности приведено в табл. 1.

Рост объема средств специальной направленности в макроцикле составляет не более 14 % по сравнению с предыдущим годом. Превышение этого объема может привести как к улучшению, так и к ухудшению отдельных показателей. Если же увеличение объема этих средств значительно меньше 14%, то эффект от одного годичного цикла к другому практически остается неизменным, то есть происходит привыкание к выполненному объему и он уже может быть охарактеризован как «монотонный».

Вариант уменьшения объема средств специальной направленности более чем на 14 % от модельного может быть оправдан в годичных циклах неосновных стартов, так как позволяет акцентировать подбор каждого из этих средств. В такие сезоны у тренеров появляется возможность планировать достижение высокого спортивного результата к конкретным стартам. Как правило, уже в следующем макроцикле при росте средств специальной направленности этот вариант становится малоэффективным.

В практике тренеры для улучшения одной из сторон подготовки нередко увеличивают объем средств специальной направленности более чем на 14%. К примеру, при недостатке скоростных качеств поышают объем средств в беге до 80 м с интенсивностью свыше 96%. В этом случае скоростная подготовленность улучшается, но не обеспечивается перестройка структуры соревновательной деятельности, то есть влияние других средств специальной подготовки на спортивный результат уменьшается.

При учете парных изменений в сочетании объемов тренировочной нагрузки эффективность отдельных средств специальной подготовки повышается, а критическое значение их объема уменьшается до 9%. Тренерам, работающим с бегунами на 400 м высокой квалификации, необходимо обратить внимание на два перспективных случая в парных варьированиях объемов средств специальной направленности свыше этих значений.

Уменьшение объема средств скоростной подготовки и объема средств, направленных на развитие скоростной выносливости, на 11—16,8% в годичном цикле при преимущественном уменьшении в этой паре средств скоростной направленности по сравнению со средствами скоростной выносливости с 40—60% до 43—57% обеспечивает незначительное положительное влияние на спортивный результат. Средства же развития специальной выносливости при этом изменяются незначительно (не свыше 5—7%). Здесь происходят снижение объема средств скоростной направленности и рост объема средств, направленных на развитие скоростной выносливости, реализуемых в этой паре, происходит перестройка соревновательной деятельности за счет развития скоростных возможностей. При этом уменьшается влияние реализуемых объемов средств развития специальной выносливости, что также отражается на организации соревновательной деятельности. Такой вариант распределения может присутствовать в сезоне (макроцикле) неосновных стартов (табл. 2) для перестройки в организации соревновательной деятельности.

Например, если при относительно высоком спортивном результате спортсмен пробегает первую половину дистанции за 22,10—22,20, а вторую — за 23,90—23,80, то, основываясь на анализе соревновательной деятельности сильнейших бегунов мировой элиты, можно отметить, что дальнейшее развитие специальной выносливости не приведет к значительному улучшению результата. Разница пробегания первой и второй половины дистанции 400 м у мужчин не может быть лучше 1,5 с (X. Ван-Копеноль, 1980).

Другой путь перестройки соревновательной деятельности — увеличение объема средств развития специальной выносливости и скорости (до 17,2%). При преимущественном росте объема средств в этой паре, направленных на развитие специальной выносливости, с 34—66% до 41—59% результат улучшается за счет роста специальной выносливости. В то же время эффективность влияния объема средств развития скорости и скоростной выносливости на перестройку соревновательной деятельности уменьшается. Спортсмены более равномерно пробегают как первую, так и вторую половину дистанции. Проиллюстрируем это конкретными примерами.

На Спартакиаде народов СССР 1983 г. самое быстрое пробегание первой половины дистанции зарегистрировано у С. Куцебо — 21,79 при результате 46,23 и у Н. Чернецкого — 21,79 при результате 45,84. Разница соответственно — 2,67 и 2,26 с, что говорит о значительных резервах за счет роста специальной выносливости. Или другой факт. В финале бега на 400 м В. Маркин при результате 45,44 начал дистанцию за 22,21 и разница пробегания первой и второй половины дистанции составила у него 1,12. Для него путь дальнейшего повышения результата заключается в изменении структуры соревновательной деятельности в направлении роста максимальной скорости и скоростной выносливости. Так, при результате 44,60 он пробежал первую половину дистанции за 21,30. Да и в мировой практике не отмечено результатов быстрее 45,00, если пробегание первой половины дистанции было хуже 21,50.

При более тонком управлении объемами средств в парах до уровня максимальных тренировочных воздействий (до 9% годового прироста средств специальной направленности) увеличение объема беговых средств от 80 до 300 м со скоростью свыше 91% от максимальной и от 300 до 600 м с такой же скоростью приводит к достоверному повышению спортивного результата, а увеличение объема средств развития скоростной подготовленности и скоростной выносливости, наоборот, оказывает отрицательное влияние на результат. Повышение объема средств развития скоростной выносливости и специальной выносливости положительно влияет на улучшение спортивного результата. При увеличении объема коэффициент их соотношения равен 0,69, то есть общий рост объема средств специальной подготовки в этой паре составляет не более 9 %, или 4,02±0,24 км, в том числе для средств скоростной выносливости на 1,64 км и для средств специальной выносливости на 2,38 км, Если в этом сочетании наблюдается большее увеличение средств скоростной направленности, спортивный результат улучшается. Однако наиболее точно ожидаемый рост результатов происходит при изменении объемов средств, направленных на развитие скорости и специальной выносливости.

Обратим внимание еще на один факт, который нужно учитывать при планировании тренировочных объемов в макроцикле. Улучшение спортивного результата на 0,77 с у спортсменов высокой квалификации (пример олимпийского сезона 1980 г. в табл. 2) может быть достигнуто за счет роста нагрузки, направленной на развитие скорости и специальной выносливости. Общее повышение нагрузки в этом сочетании способствует улучшению результата. Перспективное сочетание следующее: в изменении объема средств развития скорости и специальной выносливости больше увеличивается объем средств развития скорости (коэффициент их соотношения — 0,44). В абсолютных значениях увеличение составляет 7,3 % годичного объема каждого из средств.

При росте объема тренировочных средств беговой нагрузки в сочетании — развитие скорости и скоростной выносливости — необходимо большее предпочтение отдать росту объема средств скоростной выносливости (коэффициент — 0,51). В этом случае отрицательное воздействие на результат будет наименьшим.

Тренировочные объемы беговых средств, не оказывающие непосредственного влияния на соревновательную подготовленность в беге на 400 м (табл. 1), по-видимому, являются частями более сложных многокомпонентных объединений (блоков) тренировочной нагрузки, наблюдаемых в мезо- и микроциклах.

Высокий результат в беге на 400 м может быть показан при условии пробегания первой половины дистанции со скоростью 9,2—9,7 м/с и удержания ее на второй половине дистанции в пределах 8,2—8,7 м/с. Обеспечивается это значительным уровнем реализации перечисленных источников энергообеспечения: до 27—31 с — анаэробно-алактатными, а далее — гликолитическими.

Важное значение имеет специальная работоспособность бегуна в аэробно-анаэробной зоне, поскольку за 5—7 с до окончания бега сохранение скорости зависит от способности организма спортсмена подключать механизмы дыхательного фосфорилирования в условиях значительного накопления молочной кислоты в мышцах. Для совершенствования перечисленных механизмов энергообеспечения в тренировке решаются следующие задачи:

- а) повышение собственно скоростных возможностей, или совершенствование алактатного механизма энергообеспечения, для чего используется бег на отрезках до 80 м с интенсивностью 96—100 %;

- б) повышение скоростной выносливости, или совершенствование совокупности алактатного и гликолитического механизма энергообеспечения; с этой целью в тренировку включается бег на отрезках 80—300 м со скоростью 91—100 %;

- в) повышение специальной выносливости, или совершенствование гликолитического механизма энергообеспечения, Здесь главным средством является бег на отрезках 300—600 м с интенсивностью свыше 91 % (табл. 1).

При планировании объема подготовки высококвалифицированных бегунов на 400 м отмечаются некоторые недостатки в наращивании этих тренировочных средств и их распределении в годовом цикле. Анализ годичного объема средств специальной направленности показал отсутствие закономерностей в динамике их прироста по отношению друг к другу, к спортивному результату и к его приросту. Тренеры нередко строят тренировочные программы с монотонным выполнением больших объемов работы, что редко приводит к росту спортивного результата.

Малоэффективно и простое увеличение объема того или иного вида специальной тренировочной нагрузки. Это может способствовать повышению специальной работоспособности в зоне аэробно-анаэробной, однако скорость и скоростная выносливость при этом не возрастают. Бегуны на 400 м, за исключением таких выдающихся спортсменов, как Я. Кра-тохвилова (ЧССР), М. Кох (ГДР), А. Хуанторена (Куба), X. Шмид (ФРГ), редко успешно выступают на смежных дистанциях. Тренировка в каждой из зон энергообеспечения достаточно специализирована, а высокий уровень развития какого-то одного качества — не путь к успеху в беге на 400 м.

Преимущество указанных методов построения тренировки состоит в простоте и высокой точности контроля за динамикой состояния бегуна в годичном цикле. Слабой же стороной является недостаточное отражение по этапам годичного цикла специальной соревновательной подготовленности. Тренеры не могут определить динамику спортивных результатов и величину их прироста.

Используя итоги оценки тренировочной нагрузки у бегунов на 400 м в олимпийском цикле 1977—1980 гг., который был признан наиболее успешным, мы составили таблицы оптимальных объемов и примеры их распределения на отдельных этапах подготовки. В данной статье мы ограничимся рамками годового цикла.

Анализ данных табл. 2 показывает, что каждый вид нагрузки в отдельности не оказывает решающего воздействия на динамику спортивного результата даже при его значительном увеличении или уменьшении, что приводит к убеждению о существовании так называемых скрытых (парных или еще более крупных) взаимосвязей тренировочной нагрузки со спортивным результатом. Видимо, в процессе тренировки ряд тренеров интуитивно, на основании практического опыта оперируют такими парами нагрузок. Оценивая допустимую возможность варьирования отдельными видами нагрузки специальной направленности, мы определили влияние (величину, значимость) изменения каждого вида нагрузки специальной направленности на динамику спортивного результата и его прирост. В итоге был сделан вывод об отсутствии решающего воздействия отдельных видов нагрузки как на конечный результат, так и на его динамику.

В зависимости от исходного уровня подготовленности динамика спортивного результата в годичном цикле определяется различными видами тренировочной нагрузки и объемами ее выполнения. Основные компоненты нагрузки, обеспечивающие высокий уровень развития скоростных возможностей и скоростной выносливости, нередко перестают оказывать видимое влияние на спортивный результат в беге на 400 м. Вклад же каждого вида тренировочной нагрузки на прирост результата не достоверен и зависит от величины ее варьирования.

Таким образом, тренировка — это набор сугубо индивидуальных тренировочных программ средств специальной направленности. И кроме того, есть критические (предельные) значения роста отдельных видов тренировочной нагрузки, обеспечивающие особенности ее воздействия на состояние спортсмена и его результат. Именно к их поиску и обобщению должны быть направлены усилия тренеров и ученых.

Следовательно, для определения правильной тенденции изменения спортивного результата в зависимости от объема средств специальной направленности в макроцикле необходимо главным образом учитывать их правильное сочетание друг с другом (это можно назвать внутренней организацией тренировочного процесса) и тренировочный эффект их целенаправленного воздействия. При этом предпочтение в выборе парных сочетаний нагрузок отдается не максимальному влиянию одной какой-либо пары, а оптимальному сочетанию пар основных средств подготовки, не только оказывающих благоприятное влияние на прирост спортивного результата, но и позволяющих сделать его заранее ожидаемым, то есть программируемым. Применение дополнительных средств подготовки дает возможность спортсмену неоднократно достигать максимальных результатов.

Прежде всего при планировании многолетней тренировки (олимпийский цикл у бегунов зысокого класса, имеющих результаты 44,60—46,60) нагрузка специальной направленности в сезоны наиболее ответственных стартов должна постоянно расти. Оптимальное сочетание годового объема средств специальной направленности приведено в табл. 1.

Рост объема средств специальной направленности в макроцикле составляет не более 14 % по сравнению с предыдущим годом. Превышение этого объема может привести как к улучшению, так и к ухудшению отдельных показателей. Если же увеличение объема этих средств значительно меньше 14%, то эффект от одного годичного цикла к другому практически остается неизменным, то есть происходит привыкание к выполненному объему и он уже может быть охарактеризован как «монотонный».

Вариант уменьшения объема средств специальной направленности более чем на 14 % от модельного может быть оправдан в годичных циклах неосновных стартов, так как позволяет акцентировать подбор каждого из этих средств. В такие сезоны у тренеров появляется возможность планировать достижение высокого спортивного результата к конкретным стартам. Как правило, уже в следующем макроцикле при росте средств специальной направленности этот вариант становится малоэффективным.

В практике тренеры для улучшения одной из сторон подготовки нередко увеличивают объем средств специальной направленности более чем на 14%. К примеру, при недостатке скоростных качеств поышают объем средств в беге до 80 м с интенсивностью свыше 96%. В этом случае скоростная подготовленность улучшается, но не обеспечивается перестройка структуры соревновательной деятельности, то есть влияние других средств специальной подготовки на спортивный результат уменьшается.

При учете парных изменений в сочетании объемов тренировочной нагрузки эффективность отдельных средств специальной подготовки повышается, а критическое значение их объема уменьшается до 9%. Тренерам, работающим с бегунами на 400 м высокой квалификации, необходимо обратить внимание на два перспективных случая в парных варьированиях объемов средств специальной направленности свыше этих значений.

Уменьшение объема средств скоростной подготовки и объема средств, направленных на развитие скоростной выносливости, на 11—16,8% в годичном цикле при преимущественном уменьшении в этой паре средств скоростной направленности по сравнению со средствами скоростной выносливости с 40—60% до 43—57% обеспечивает незначительное положительное влияние на спортивный результат. Средства же развития специальной выносливости при этом изменяются незначительно (не свыше 5—7%). Здесь происходят снижение объема средств скоростной направленности и рост объема средств, направленных на развитие скоростной выносливости, реализуемых в этой паре, происходит перестройка соревновательной деятельности за счет развития скоростных возможностей. При этом уменьшается влияние реализуемых объемов средств развития специальной выносливости, что также отражается на организации соревновательной деятельности. Такой вариант распределения может присутствовать в сезоне (макроцикле) неосновных стартов (табл. 2) для перестройки в организации соревновательной деятельности.

Например, если при относительно высоком спортивном результате спортсмен пробегает первую половину дистанции за 22,10—22,20, а вторую — за 23,90—23,80, то, основываясь на анализе соревновательной деятельности сильнейших бегунов мировой элиты, можно отметить, что дальнейшее развитие специальной выносливости не приведет к значительному улучшению результата. Разница пробегания первой и второй половины дистанции 400 м у мужчин не может быть лучше 1,5 с (X. Ван-Копеноль, 1980).

Другой путь перестройки соревновательной деятельности — увеличение объема средств развития специальной выносливости и скорости (до 17,2%). При преимущественном росте объема средств в этой паре, направленных на развитие специальной выносливости, с 34—66% до 41—59% результат улучшается за счет роста специальной выносливости. В то же время эффективность влияния объема средств развития скорости и скоростной выносливости на перестройку соревновательной деятельности уменьшается. Спортсмены более равномерно пробегают как первую, так и вторую половину дистанции. Проиллюстрируем это конкретными примерами.

На Спартакиаде народов СССР 1983 г. самое быстрое пробегание первой половины дистанции зарегистрировано у С. Куцебо — 21,79 при результате 46,23 и у Н. Чернецкого — 21,79 при результате 45,84. Разница соответственно — 2,67 и 2,26 с, что говорит о значительных резервах за счет роста специальной выносливости. Или другой факт. В финале бега на 400 м В. Маркин при результате 45,44 начал дистанцию за 22,21 и разница пробегания первой и второй половины дистанции составила у него 1,12. Для него путь дальнейшего повышения результата заключается в изменении структуры соревновательной деятельности в направлении роста максимальной скорости и скоростной выносливости. Так, при результате 44,60 он пробежал первую половину дистанции за 21,30. Да и в мировой практике не отмечено результатов быстрее 45,00, если пробегание первой половины дистанции было хуже 21,50.

При более тонком управлении объемами средств в парах до уровня максимальных тренировочных воздействий (до 9% годового прироста средств специальной направленности) увеличение объема беговых средств от 80 до 300 м со скоростью свыше 91% от максимальной и от 300 до 600 м с такой же скоростью приводит к достоверному повышению спортивного результата, а увеличение объема средств развития скоростной подготовленности и скоростной выносливости, наоборот, оказывает отрицательное влияние на результат. Повышение объема средств развития скоростной выносливости и специальной выносливости положительно влияет на улучшение спортивного результата. При увеличении объема коэффициент их соотношения равен 0,69, то есть общий рост объема средств специальной подготовки в этой паре составляет не более 9 %, или 4,02±0,24 км, в том числе для средств скоростной выносливости на 1,64 км и для средств специальной выносливости на 2,38 км, Если в этом сочетании наблюдается большее увеличение средств скоростной направленности, спортивный результат улучшается. Однако наиболее точно ожидаемый рост результатов происходит при изменении объемов средств, направленных на развитие скорости и специальной выносливости.

Обратим внимание еще на один факт, который нужно учитывать при планировании тренировочных объемов в макроцикле. Улучшение спортивного результата на 0,77 с у спортсменов высокой квалификации (пример олимпийского сезона 1980 г. в табл. 2) может быть достигнуто за счет роста нагрузки, направленной на развитие скорости и специальной выносливости. Общее повышение нагрузки в этом сочетании способствует улучшению результата. Перспективное сочетание следующее: в изменении объема средств развития скорости и специальной выносливости больше увеличивается объем средств развития скорости (коэффициент их соотношения — 0,44). В абсолютных значениях увеличение составляет 7,3 % годичного объема каждого из средств.

При росте объема тренировочных средств беговой нагрузки в сочетании — развитие скорости и скоростной выносливости — необходимо большее предпочтение отдать росту объема средств скоростной выносливости (коэффициент — 0,51). В этом случае отрицательное воздействие на результат будет наименьшим.

Тренировочные объемы беговых средств, не оказывающие непосредственного влияния на соревновательную подготовленность в беге на 400 м (табл. 1), по-видимому, являются частями более сложных многокомпонентных объединений (блоков) тренировочной нагрузки, наблюдаемых в мезо- и микроциклах.

Журнал «Легкая атлетика», №11, 1984

Предыдущие статьи

→ Повышать эффективность работы каждого тренера

→ Обзор научных исследовании прыжков в высоту

→ Оценка наших спортсменов бегунов с препятствиями

→ Специальные упражнения для спортсменов-барьеристов

→ Схемы годичной подготовки высококвалифицированных бегунов

→ Создание благоприятных условий для спортсменов в соревнованиях

→ Самостоятельное занятие родителей с детьми бегом

→ Ритмическая гимнастика для бегунов

→ Организация разминки перед занятием бегом

→ Биоритмы человеческого организма и бег

→ Обзор научных исследовании прыжков в высоту

→ Оценка наших спортсменов бегунов с препятствиями

→ Специальные упражнения для спортсменов-барьеристов

→ Схемы годичной подготовки высококвалифицированных бегунов

→ Создание благоприятных условий для спортсменов в соревнованиях

→ Самостоятельное занятие родителей с детьми бегом

→ Ритмическая гимнастика для бегунов

→ Организация разминки перед занятием бегом

→ Биоритмы человеческого организма и бег

Текущая статья

• Подготовка бегунов на дистанцию 400 метров

Следующие статьи

→ Соревновательная деятельность спринтеров

→ Комплекс ритмической гимнастики при занятии бегом

→ Электрокардиографические исследования у бегунов

→ Тренировочные нагрузки юных метателей

→ Биологические аспекты бега на выносливость

→ Обратная связь в тренировочном процессе

→ Функциональная асимметрия ног спортсменов

→ Ошибки в технике при прыжках в высоту

→ Распределение тренировочных нагрузок при беге на 400 м с/б

→ Бег как средство для похудения и поддержания физической формы

→ Комплекс ритмической гимнастики при занятии бегом

→ Электрокардиографические исследования у бегунов

→ Тренировочные нагрузки юных метателей

→ Биологические аспекты бега на выносливость

→ Обратная связь в тренировочном процессе

→ Функциональная асимметрия ног спортсменов

→ Ошибки в технике при прыжках в высоту

→ Распределение тренировочных нагрузок при беге на 400 м с/б

→ Бег как средство для похудения и поддержания физической формы

Разместите ссылку на статью на своем сайте, блоге или форуме:

HTMLTextBB Code

Напишите свой отзыв к этой статье

Пока нет комментариев, смелее!

Физическая подготовка бегунов школьников

Схемы годичной подготовки высококвалифицированных бегунов

Повышение эффективности подготовки бегунов

Подготовка спортсменов в зимних циклических видах спорта

Подготовка прыгунов в условиях высокогорья

Подготовка советских легкоатлетов к XXIII Олимпийским играм

Физическая работоспособность бегунов

Формирование «специалистов» и «универсалов» бегунов

Оценка наших спортсменов бегунов с препятствиями